참고도서: 강병탁, 『인프라 보안』, 위키북스

네트워크 7계층.

이에 대한 이해없이 보안이나 해킹을 논하면 안된다고 한다. (책에서)

네트워크 7계층은 아래와 같다.

OSI Model |

||

| L7 | 응용 계층 Application layer | 상위 계층 |

| L6 | 표현 계층 Presentation layer | |

| L5 | 세션 계층 Session layer | |

| L4 | 전송 계층 Transport layer | |

| L3 | 네트워크 계층 Network layer | 하위 계층 |

| L2 | 데이터 링크 계층 Data link layer | |

| L1 | 물리 계층 Physical layer | |

이번에는 L2, 데이터 링크 계층의 역할에 대해 이야기를 나눠보고자 한다.

L1은 수신기만 있으면 전파를 100% 해킹할 수 있었다.

"골라 연락하기(주소지정)" 기술이 생겼다.

L2 데이터 링크 계층 Data link layer

이 주소지정 기술을 MAC(맥)이라고 한다.

아 이건 그냥 신기해서 가져온 동물 '맥' ㅇㅇ;;;

하지만 이렇게라도 하지 않으면 기억하지 않는걸

아무튼, 이 맥이 개발될 당시는 인터넷이 활성화 되지 않았을 시대다. (1960년대임)

이 당시에는 인터넷이라는 말도 없었고, 그냥 우리끼리 쓰는 이더넷망(LAN)이었다.

이더넷은 같은 네트워크 안에서 데이터를 주고 받는 방법이라는 뜻이다.

이렇게 묶은 네트워크를 LAN이라고 부른다.

오늘날에는 우리집 공유기가 그 예시라고 할 수 있다.

참고로 아직도 공유기와 우리집 전자기기는 맥으로 신호 주고 받음 ㅇㅇ;;

아직 아이피(IP)가 나오기 이전 세대인데,

그때도 아무튼 통신을 타겟팅해서 해야겠노라 생각한 사람들은 결론에 도달했다.

"기기에 고유 번호를 주자"

꽤나 총명해요~!

그래서 생긴게 MAC주소다.

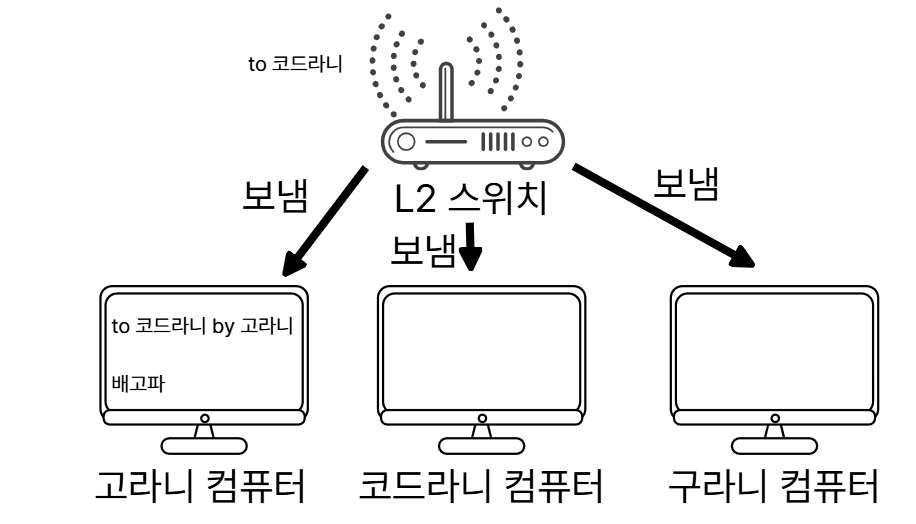

MAC 주소가 오가는 방법은 간단하다.

1) 이더넷에 시작지점 MAC주소와 도착지점 MAC주소를 담아서 쏜다.

-> 고라니의 쪽지: "코드라니에게 졸리다고 전해주세요. 고라니가"

2) 그럼 공유기(L2 스위치, 집 인터넷 공유기)가 그 신호를 줏어서 가진 모든 MAC기기에 도착지점 정보를 쏜다.

-> 공유기: "코드라니 찾습니다!!"

3) 그 중 도착지점에 해당하는 MAC주소를 가진 기기가 반응하고 통신한다.

-> 코드라니: "저요!" -> 쪽지를 받는다.

근데 그런 생각들지 않는가? MAC주소만 안다면 해킹이 되지 않을까?

실제로 된다굿 ^^!

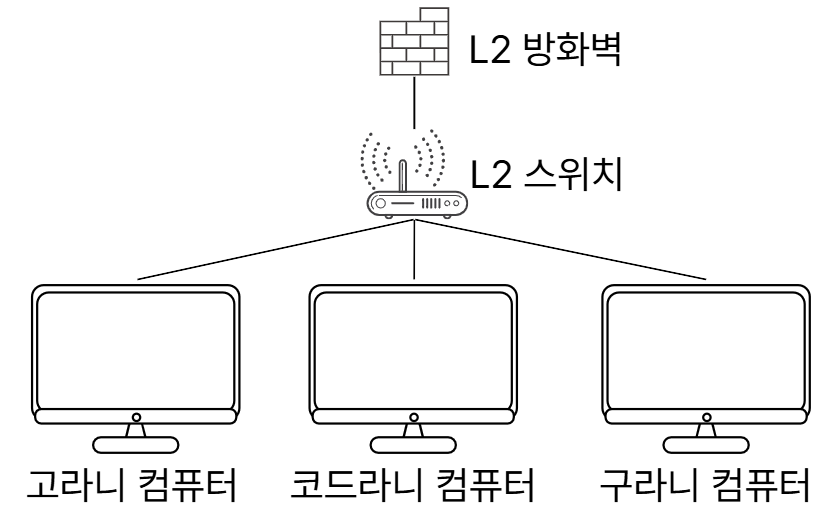

그래서 나온게 L2 방화벽이다. 쨔잔~

L2 방화벽은

MAC주소가 A인 기기와 MAC주소가 B인 기기가 통신하는 것에 관여할 수 있다.

이걸 브리지 모드(Bridge Mode)나 트랜스퍼런트 모드(Transparent Mode, TP 모드)라고 부른다.

도식도 상에는 아래처럼 그리지만, 실제로는 L2 스위치 뒤쪽에 꽂혀져있음..

근데 문제가 생겼다.

사회가 발전함에 따라 우리끼리 이더넷에서 쟤들하고도 연락을 주고 받고 싶어진거다.

그렇게 L3가 탄생했다.

'해킹 > 인프라 보안' 카테고리의 다른 글

| 보안 관점에서 바라본 OSI 7계층: L1 (0) | 2025.11.12 |

|---|